株式投資でポイントがもらえるサービス「プレミアム優待倶楽部」は、日本の「貯蓄から投資へ」の流れを後押しするために2016年にスタート。今年からはふるさと納税に寄付できるようになりました。「プレミアム優待倶楽部」を運営するウィルズの杉本光生さんが、このサービスに込めた国内株式市場の発展に貢献したいという思いを語ります。

杉本 光生さん

ウィルズ 代表取締役社長CEO

不動産会社や人材会社の営業職を経て、1993年にアイ・アールジャパンに入社。以後、IR(投資家向け広報)関連の事業に関わり、2004年に独立してインベスター・ネットワークス株式会社を設立。2017年より株式会社ウィルズに商号変更。日本IR協議会メンバー。著書に『貧血日本 預金の1割で、惚れた会社の株を買え!』など。

投資先企業の商品に限らずさまざまな「優待」がもらえる

「プレミアム優待倶楽部」とはどのようなサービスなのでしょうか?

杉本さん プレミアム優待倶楽部は、株式投資でポイントがもらえる株主優待サービスです。通常の株主優待でもらえるのは投資した企業の商品などですが、プレミアム優待倶楽部では商品の代わりに「優待ポイント」を進呈して、ポイントを好きな商品と交換できることが特徴です。

日本の株式市場では、歴史的にたくさんの企業が株主優待を行ってきました。野菜ジュースのメーカーが自社のジュースを株主に配ったり、ハンバーガーチェーンが割引券を配ったりしています。優待がほしいから株を買うという投資家も多いのですが、中には野菜ジュースを飲まない人や、ハンバーガーを食べない人もいて、必ずしもすべての投資家から株主優待が望まれているわけではありません。

そこで、配当と優待を融合したコンセプトのサービスを作れば個人投資家に喜んでいただけるのではないかと考えて、「プレミアム優待倶楽部」をスタートしました。

優待商品は1万点ほど用意しています。食べ物やドリンク、ワインなどのお酒、家電や生活雑貨、ゴルフ用品などの趣味の品、旅行やレストランの招待券など、ジャンルもさまざまです。

株主優待というと食品会社やメーカー、アミューズメント業界が積極的というイメージですが、プレミアム優待倶楽部を導入している企業の一覧を見ると、株主優待のイメージとは離れた企業も多い印象です。

杉本さん B to C(個人向けビジネス)の企業であれば自社の商品を優待として用意できますが、B to B(法人向けビジネス)ではそれが難しく、なかなか優待を実施できませんでした。プレミアム優待倶楽部であれば、B to Bの会社も株主優待として投資家にポイントを進呈できます。

実際の配当を上回るポイント利回りを目指す

個人投資家にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか?

杉本さん ポイントを金額換算したときの優待利回りが、実際に配当を受け取る場合より高くなるような設計にしていることです。

日本企業の配当利回りは現在、平均で年2%程度です。プレミアム優待倶楽部では、例えば100万円を投資すると、3万円に相当する3万ポイント、あるいは4万ポイントを取得できる設計にしています。

ふるさと納税のサービスも始めました。

杉本さん 優待ポイントを、8月29日からふるさと納税で寄付できるようになりました。投資した会社ごとに発行される優待ポイントは、「プレミアム優待倶楽部PORTAL」のサービスを通じて、共通株主優待コインである「WILLsCoin」に交換できます。このWILLsCoinを、ふるさと納税に利用できるというサービスです。

「プレミアム優待倶楽部ふるさと納税」では、WILLsCoinとクレジットカードでの決済が可能

会員様の中には数百万円分のWILLsCoinを貯めている方もいて、優待商品だけでは使い切れないという声もありました。ふるさと納税に寄付すれば、寄付額の3割相当の商品と交換できるうえ、所得税の控除にもなります。優待ポイントを多く貯めている方には、非常にメリットが大きいサービスだと思います。

「株主情報のデジタル化」という企業側のニーズ

プレミアム優待倶楽部というサービスのモデルは、どんなところから着想を得たのでしょうか。

杉本さん ウィルズはもともと上場企業のIR(投資家向け広報)を支援するために立ち上げた会社で、「IR-navi」という機関投資家データベースサービスなどを運営しているのですが、とある企業から言われたのが「株主の管理に膨大なコストがかかっているので、ウェブで登録できるようにして、株主データをデジタル化したい」ということでした。今から15年ほど前のことです。

当時、上場企業が管理している株主の個人情報のデジタル化率は3%ほどと言われていました。「個人株主のうち20%でもメールアドレスなどの情報を登録してもらえるのなら、2億円を払ってもいい」と言う企業もありました。それほど企業にとって、株主情報のデジタル化が強く望まれていました。

このデジタル化率をいかに高めればよいかと考えていたときに、株主にポイントを進呈することで、個人情報を登録していただく仕組みにすれば良いのではと思い立ちました。ポイントによって実質的な配当利回り(配当+ポイント制優待を合算した利回り)を高めることができれば、個人投資家にとってはリターンが増えます。企業にとっては株主のデジタルデータを取得できるうえ、株主が増えることで出来高が増えて株価も上がるのであれば、企業には一石三鳥の価値が生まれることになります。

2016年にプレミアム優待倶楽部のサービスが始まって以降、導入企業は徐々に増え、現在は100社以上の企業に導入していただいています。

預貯金が国内株式の投資に回れば日本経済は成長する

杉本さんは、日本の株価が低迷している時代に「株式市場の活性化を通じて日本経済を成長させたい」という思いを実現するために、IRや株主優待に関するサービスを立ち上げたということですが、足元ではNISAの効果もあって個人投資家が増え、株価は高値を更新し続けています。日本人の投資に対する姿勢の変化を、どのように見ていますか?

杉本さん 私が2004年にウィルズを起業した頃、当時の小泉(純一郎)政権は「貯蓄から投資へ」という方針を掲げていました。その頃の日経平均株価は2万円を超えるかどうかでしたが、それ以前の最高値は1989年の3万8900円で、当時の株価はその半分程度でしかありませんでした。

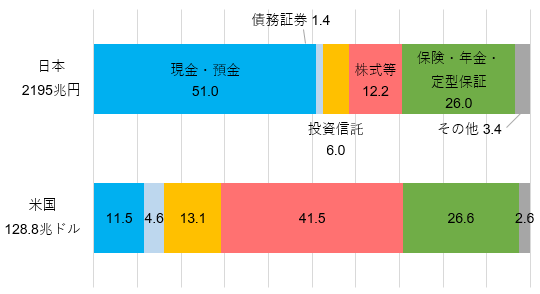

背景にあるのは、日本の個人金融資産に占めるリスク性の金融商品、つまり株式や投資信託の比率が圧倒的に低いことです。例えばアメリカでは金融資産の50%以上を株と投信に投資していて、保険が2~3割、預金の割合は2割弱にすぎないのですが、日本は逆で、金融資産の50%以上を銀行に預けているという国民性です。

日本は2025年6月27日公表分、米国は2025年6月12日公表分

出所:日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」(2025年8月29日)

だから日本人もアメリカのように、個人が貯蓄をある程度控えながら株式市場に投資しなければ、日本経済は良くならないと思いました。「貯蓄から投資へ」という小泉政権以来の国の方針を、我々のやり方でサポートしたいという思いがありました。

政府が掲げるもうひとつの方針が地方創生です。株式投資を促進して、そこで得られた利益を地方に還元できるふるさと納税サービスは、地方創生の方針ともマッチしているのではないかと思います。

日本でも預貯金から株へとシフトする流れが進んでいます。2014年にはNISAが始まり、2024年の新NISAの効果は大きいものでした。その結果として、日経平均株価は5万円を超えるところまで来ました。

個人投資家の多くは、米国や全世界の株式を対象にしたインデックス型の投資信託を選ぶ傾向が強まっています。「貯蓄から投資へ」が日本経済の活性化につながるためには、投資家の関心が国内株式にも向くことも必要になりそうです。

杉本さん 米国株は運用利回りが高いのが魅力です。個別株の配当利回りで比較すると、米国株は年4%を超えるものも多い半面、2%程度の日本株はやや見劣りしてしまうのが現状です。

その差を埋めるために、プレミアム配当倶楽部ではポイントの利回りを4~5%程度に設定して、米国株と比べて遜色がない投資成果を目指せるようにしました。我々のサービスが、日本株の魅力を高める一助になればと考えています。