金融とアートのプロに聞く アート投資を資産形成に!『アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで』著者 大西知生さん

いま、「アート投資」に熱い視線が注がれています。アート投資とは、絵画などの作品を資産として保有し、将来の売却益を目指す投資行動です。日本経済新聞によると、世界のアートのオークション売上高はこの20年で25倍に膨れ上がったといいます。特に現代アートは注目されている投資先のひとつで、その収益は中長期的に見て株式や不動産を上回る傾向にあります。

アートコンサルタントにしてアートコレクターの大西知生さんは、「アート投資を資産形成に活用すべき」と力説します。

新刊 『アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで』(エディト出版部)を著した大西さんに、アート投資の魅力や、その始め方などについてお伺いしました。

アートコンサルタント/コレクター

大西知生 さん

慶應義塾大学経済学部卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)、JPモルガン勤務。ドイツ銀行グループ在籍時はマネージングディレクターとしてチームを率い2005年から2013年まで9年連続で外国為替取引マーケットシェア世界1位(英Euromoney誌)を獲得。その後、暗号資産取引会社FXcoinを設立。これまで、東京外国為替市場委員会副議長、一般社団法人日本暗号資産取引業協会理事、一般社団法人日本メタバース協会代表理事、SBIグループ顧問を務める。ロンドン大学SOAS Art Creativity Schoolにてdiploma取得。

現在は、大手アートオークション会社のエグゼクティブ・コンサルタントを務める。堂島取引所有識者委員。

著書は他に「FX取引の王道 外貨資産運用のセオリー」 日経BPマーケティング(日本経済新聞出版)がある。

アート作品の価格形成の本質は為替や株と同じ

アートコンサルタントになる前は外資系金融機関に長いあいだ勤務し、東京の外国為替マーケットのリーダー的な存在だったという大西さんですが、どうして金融の世界からアートの世界に転身されたのですか?

大西さん 30年ものあいだ金融の世界の最前線で働いてきました。楽しくてやりがいのある仕事でしたが、やり尽くした感もありました。

もともと絵画などのアートが好きだったこともありますが、金融という「理論的な世界」とは真反対のアートという「情緒的な世界」に興味があったんです。趣味としてサザビーズやクリスティーズといったアートのオークションに参加して、自分で気に入った絵画を落札したりしていたのですが、クライアントという立場だけでは物足りないと感じていました。アートの世界に仕事として身を置いたうえで、業界を内側から見てみたいと思ったのです。

アートコンサルタントとして、どのような仕事をしているのですか?

大西さん 日中はオークションハウスの運営をサポートしたり、コレクターの方へのアドバイス、そしてアートの勉強会の講師を引き受けたりと、多岐にわたります。また国内外のアートフェア、展覧会、そしてアーチストの個展を訪れたりしています。優れた作品のリサーチも欠かせません。

夜は世界中のオークションの動向をオンラインでチェックしています。どのような作品が人気なのか、落札額を定点観測することで市場のトレンドをつかんでいます。アート作品の日々の値動きや市場動向をこれほどまでに追い続けるコンサルタントはそう多くないでしょう。さらに、Zoomやメールを通じて海外のアート関係者とコミュニケーションを取ることも、重要な情報収集の手段となっています。

かつて金融機関で日々為替のマーケットと向き合っていた頃は、毎日発表される経済指標や為替チャートの動きに注目し、海外の同僚たちと情報交換を重ねていました。

まったく違うと思っていたアートの世界でしたが、金融の世界での仕事との共通点が多くあります。情報収集はどちらの世界でも大事なのです。過去のデータやチャート形状を分析して未来の動向を予測する「テクニカル分析」という手法は、私が為替市場で得意としていたものですが、アート作品の価格分析にも応用可能です。為替もアートも、市場価格は需給によって決まります。人々の「欲しい」「売りたい」という感情や行動が需給となってチャートに現れる。その本質は為替、株、そしてアートでも同じです。

投資がアーチストの創作活動をサポートする

アートを投資対象とすることについてはどう思いますか?

大西さん 賛成する人もいれば反対する人もいます。アートは個人の価値観などによって好き嫌いが大きく分かれるため、金額で評価することが難しい。商品化により芸術的創造という部分が失われるという懸念も理解できます。

一方で、アート作品や骨董品を鑑定して価格をつけたりするようなテレビ番組が国内外を問わず人気です。これは、多くの人がアート作品の価格に興味を持っている、もしくは自分の持っているアート作品の値上がりを期待していることの表れでしょう。

いろんな考え方があっていいと思うのですが、アートが投資の対象となると、アート界に資金が入ってくるようになります。資金が入ってくることによって、ギャラリーやオークションでアートを入手する人が増え、結果としてより多くのアーチストが創作活動を継続しやすくなります。

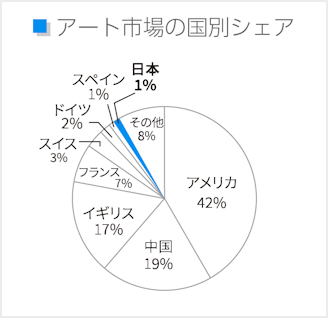

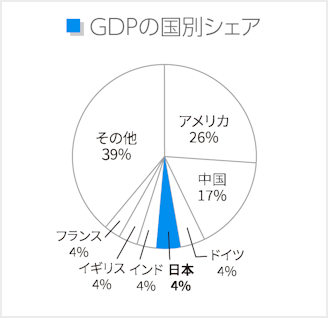

アート市場の拡大にはわが国政府もサポートしています。観光庁が2023年5月に公表した「新時代のインバウンド拡大アクションプラン」において、世界のアート市場における日本の売上高シェアを現在の8位から7位に引き上げる目標を設定しました。この達成に向け、「日本を国際的なアートの拠点として成長させるために、国際的なアートフェアへの出展支援やオークションの誘致を拡大する」として、アートに関する税制の変更などさまざまな施策を行っています。

現在、世界のアート市場における日本のシェアは1%しかありませんが、投資資金が入ってくれば、GDP並みの4%のシェアも可能だと考えています。

出所:『アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで』(エディト出版部)(Art Basel/UBS 「Art Market Report 2024」 、IMF のデータをもとに大西知生氏が作成)

550倍に値上がりした草間彌生の「かぼちゃ」

アートは有望な投資先と考えてよいのでしょうか?

大西さん 特に現代アートが魅力的です。世界のアート作品取引の市場規模は約9.1兆円で、そのうち59%が現代アートが占めています。2000年にはその比率が17%だったことを考えると、現代アートへの注目が近年高まっていることがわかります。

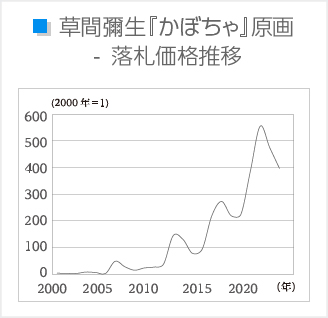

拙書 『アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで』でも紹介していますが、現代アートの世界でもっとも人気のあるアーチストのひとりである草間彌生さんの代表作に「かぼちゃ」の連作があります。オークションでも頻繁に取引される「かぼちゃ」の0号から2号までのサイズの原画に絞ってオークションでの取引価格をグラフにしてみました。

出所:『アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで』(エディト出版部)(世界のオークションデータをもとに大西知生氏がイメージを作成)

出所:『アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで』(エディト出版部)(世界のオークションデータをもとに大西知生氏がイメージを作成)グラフは2000年を1として値動きを表していますが、2005年前後までは1,000ドル前後で取引されていた取引価格が、その後上昇トレンドに入り、2022年には60万ドルを超える価格で落札されています。わずか20年足らずで最大で約550倍の値上がりです。もちろん、すべての現代アート作品の価格がこのように上がっていくわけではありませんが、人気のあるアーチストの作品は場合によっては、このような価格上昇の恩恵を受けられる可能性があるのです。

オークションの下見会は「入場無料の美術館」

アート投資を始めるには、まずは何をすればよいでしょうか?

大西さん まずはオークションの下見会に行くことをおすすめします。

アートのオークションでは、オークション開催前に下見会と呼ばれる作品展示会が行われることがあります。コレクターなどがオークション前に作品をチェックすることを目的として開催されるもので、普通は誰でも無料で入場できます。下見会では個々の出品作品に「エスティメーション」と呼ばれる予想落札価格がついています。

わたしはこの下見会を「作品に値段がついている入場無料の美術館」と呼んでいます。購入をせまられるプレッシャーもありませんし、作品を見てお茶を飲んで帰るだけでも構いません。スタッフの方に作品について気軽に質問することもできます。

来場者も富裕層ばかりではありません。若い方もいれば主婦の方もいます。アートに詳しくなくても大丈夫です。

下見会やオークションに行けば、「意外とこんな安い値段で買えるんだ」と驚かれる方が多いです。日本のオークションで落札された全作品のおよそ半分は1,000ドル(約15万円)未満だという調査結果もあります。

オークションへの参加へのハードルは決して高くありません。詳しくは『アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで』で解説しています。

アート投資を成功させるために、気をつけるべきことはありますか?

大西さん まずは「余裕資金で投資をする」ということです。これはアートに限らず投資全般にいえることですが、投資にはリスクがつきものです。特にアート投資は、金融資産にくらべて流動性が低いため作品を売りたいときにすぐ売れるとは限りません。余裕資金で中長期的な投資を行うことが前提となります。

次に「高く買わないこと」です。オークションであればエスティメーションを大幅に上回る価格で入札する場合は慎重になるべきです。ギャラリーで購入する場合も、自分の想定している価格と乖離した価格を提示された場合はその理由を確認する必要があります。

気に入った作品を購入すれば「負けない投資」に

現代アートの作品を買う場合、どのようなアーチストの作品がよいですか?

大西さん 投資の観点から見ると、私は3つの条件があると考えています。

1つ目は「販売力」です。アーチストと作品をマネジメントする有力なギャラリーのサポートを受けているアーチストは有利です。

2つ目は「わかりやすさ」です。これには見た目のわかりやすさ、あるいは背景にあるストーリーのわかりやすさがあります。たとえば草間彌生さんなら水玉模様、アンディ・ウォーホルには大衆文化や大量消費といった、わかりやすいモチーフとストーリーがあります。

3つ目は「アーチスト自身の気骨」です。経済的に不安定でも、芸術活動を諦めずにやり抜く意思があるか、自身の作品が批判されてもそれを乗り越える信念があるか、そうした部分をチェックします。

アート投資の魅力はどこにあると思いますか?

大西さん アート投資の魅力は投資と消費を同時にできることだと考えています。

アート作品を保有することにより、飾って暮らしに彩りをそえる、アーチストを応援する、ステータスの象徴として他人に見せる、自分らしさを表現する、知的探求心の対象とする、などの楽しみ方があります。つまり、アート作品は消費財としての側面も持っているのです。気に入った作品を納得のいく価格で手に入れて、それを鑑賞することで、投資元本分のリターンは十分に得られています。さらに、その作品を高値で売ることができれば、鑑賞による満足感と売却益で二重のリターンを手にすることができます。考え方によっては「負けない投資」であるといっていいのかもしれません。

私がアート作品の落札をお手伝いさせていただいたお客様は、皆さん本当に喜んでくださいます。オークションで競り合って購入する経験をすれば、作品に対する愛着がより大きくなります。美術館では作品を見るだけの一方向だけでしか関わることができませんが、アート投資は、作品を愛でる喜びや保有する満足感、アーチストを応援するという楽しさ、そして期待通りに行けば売却益など、多面的に関わることができます。私の著書を読んで「ちょっとアート投資を始めてみようかな」と思う人が一人でも増えてくれれば嬉しいです。

アート投資の王道 作品売買の基本から応用まで

大西知生 (著)

大西知生 (著)エディト出版部

オンライン書店で購入する

アート投資についてマーケットのプロが徹底解説

アート作品マーケットが急拡大しています。アート投資とは、その名の通り現代アートなどの芸術作品を資産として取得し、その価値上昇をねらう投資のこと。すぐれた作品は時間の経過とともに価値が上がる可能性があります。

金融マーケットと投資理論、そしてオークションハウスのエグゼクティブ・コンサルタントとして アートを知り尽くした著者が、アート投資のノウハウを余すことなく披露します。

本書の構成

第1章 アート投資時代の到来

第2章 投資家の観点からのアート

第3章 アート市場のしくみ

第4章 データから見た世界と日本のアート市場

第5章 アートのジャンル別価格特性

第6章 アート作品の入手方法

第7章 アート投資の基本から応用

第8章 アートと資産形成

付録 “投資の観点から見た”20世紀以降のアート年表/用語集