「預金なら安心」って本当なの? 「元本保証」って、実際に何を保障してくれるの? 実は、現金にもリスクが潜んでいるのです。本連載ではそんな「現金のリスク」を切り口に、お金のほんとうの価値を守るための資産運用について考えていきます。今回のテーマも前回に引き続きREIT(不動産投資信託)。今回は、REITの物件に注目して、住宅や商業施設、物流施設といった種類ごとにその特色を見ていきます。

- 住宅のREITは家賃の急激な増減が生じにくく、賃料が安定しやすいと考えられる

- 都市型商業施設以外の商業施設のREITはテナントの契約期間が比較的長い

- 物流施設は建設期間が短く、維持管理費などのコストも小さい傾向がある

皆さん、こんにちは。本稿ではREITの特集を続けています。

NISAでは売却益を狙うのも良いと思いますが、2024年からNISAは恒久化され、事実上、永続的な非課税期間となりました。REITを含む株式も、保有期間に限度はありません。

ということなら、例えばREITの保有を続け、分配金を受け取り続ける……あわよくば、REITの分配金が家賃収入の代わりや、年金の上乗せにならないか、という発想です。

REITとは不動産投資信託のこと。1つのREITで複数の物件を保有し、入居者(テナント)から家賃収入を得て、経費を引いた残りがREITの投資家に分配金として分配されます。これがREITの分配金のイメージです。

では、REITが保有する物件には、どのような特長があるのでしょうか。本稿では住宅・商業施設・物流施設の3つに絞って見ていきます。

住宅……特徴は「安定」

住宅の特長はずばり「安定」です。

住宅とは賃貸マンションです。ファミリーやカップルをターゲットにした一般的なマンションはもちろん、高所得者層に特化した高級マンションのみを保有しているREITもあります。

住宅の特長は、その目的が居住用のため、景気の変動などによる家賃の急激な増減が生じにくいことが挙げられます。何といっても「衣食住」の「住」ですし、生活の基盤になりますからね。

また1テナントの占める割合が小さく、個々の入居者(テナント)の退去、つまり空室リスクの影響が小さく、賃料収入が安定していると考えられています。

とはいえ、(REITではありませんが)リーマン・ショックの時に「借上げ社宅の一斉解約に遭った」というマンションオーナーの話も聞いたことがあります。

商業施設……特徴は契約期間の長さ

商業施設の特長は「テナントの契約期間の長さ」です。

景気の変動による影響を受けにくいのが住宅だとしたら、逆に景気の変動による影響を受けやすいのは商業施設だと言えるのかもしれません。景気の変動に関わらず、コロナ禍のような社会的事象によってお店がなくなってしまうのを目の当たりにしたのも、ついこの前のことでしたね。

そうしたことは不動産運用のプロであるREITの運用会社も、もちろん分かっています。そこで、商業施設REITでは契約期間が長いことが特長だと言えそうです。

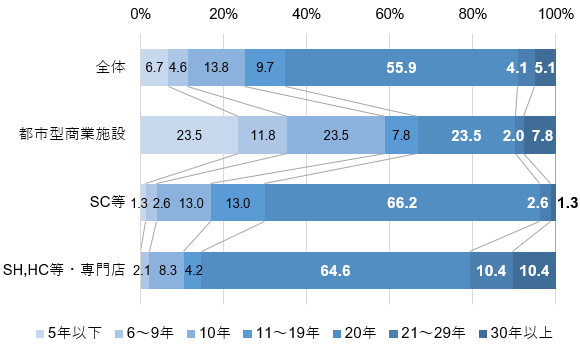

対象は、2019年までにJ-REITが商業施設として取得した実物不動産又は不動産信託受益権であり、底地のみ取得した場合を含む。売却済み物件を含む(n=195)。

・SC等:ショッピングセンター(SC)、総合スーパー(GMS)

・SM,HC等:食品スーパー(SM)、ホームセンター(HC)、ドラッグストア、コンビニエンスストア

出所:土地総研リサーチ・メモ 商業施設における賃貸借契約の形態とリスク管理 2020年8月31日

図をご覧ください。都市型商業施設では、やはり新陳代謝(=お店などの入退去)が激しい、つまりお店が撤退しても、すぐに次が見つかりやすいのか、契約期間5年以内が多いの印象的です。

しかし都市型商業施設を除けば、契約期間の大勢を占めているのは20年です。景気の変動による影響を受けるのは、REITよりもお店=テナントということになります。

物流施設……建設期間が短くコストも安い

物流施設の特長は「短く安く」ですね。物流施設の場合、オフィスや住宅に比べ、建設期間が短くなるようです。

また建設コストに加えて、維持管理費も安くなる傾向があるようです。特に、いわゆる1棟借り(1つの物流施設を1社だけで借りること)の場合、テナント(=入居企業)が維持管理を担う慣習がありますので、この場合は、よりコストを抑えることができます。

そして物流施設は、減価償却の償却の期間も他の用途に比べると短めです。ですので、特に建設後間もない期間は家賃収入に対してコストを抑えられ、短めの減価償却によって、多めの現金を残すことができます。その分、REITの投資家は分配金を期待できそうですね。

まとめに代えて

いかがでしょうか? REITの物件ごとの特長を、大まかではありますが見てきました。

REITの中には「住宅」や「商業施設」など、用途ごとの物件に特化して保有しているREITもありますが、複数の用途の物件を保有しているREITもあります。もっと細かな特長や情報を知りたい方は、各REITのWEBサイトをご覧になると良いでしょう。