分配金の支払い回数が多い毎月分配型の投資信託は複利効果が期待しづらいということから、NISA対象商品から除外されていました。しかし、2026年度税制改正要望では、金融庁が高齢者向けにNISAでも毎月分配型に投資できるよう、要望しているようです。

この記事では、投資信託における分配金の概要や分配金の種類、分配金と口数の関係、分配金の効用について説明しています。投資信託の分配金に関心のある方はご一読ください。

- 決算時に収益の一部を分配金として保有者に支払う投資信託がある

- 分配金再投資では投資信託の口数が増える。口数が減るのは一部売却したとき

- 分配金の効用は、投資信託の口数を減らさずにお金を受け取れること

投資信託の分配金とは

投資信託の中には、決算時に収益の一部を分配金として保有者に支払うものがあります。

分配金を1万口あたりいくらにするかの決定は、その投資信託の運用会社が行います。そのため、運用による複利の効果を重視して分配金を出さない(0円)という投資信託もあります。

決算回数は年1回、年2回、年4回、年6回、毎月など、投資信託により異なります。一般的に決算回数が多い投資信託の方が、年間合計では分配金が多くなる傾向があります。

分配金の受け取り方法は、「現金での受け取り」と「再投資」の2つから選択することができるのが一般的です。

また、分配金には「普通分配金」と「特別分配金(元本払戻金)」の2つの種類があります。

普通分配金と特別分配金の違い

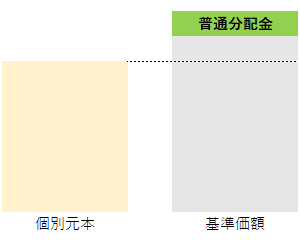

普通分配金は、運用の収益から支払われる分配金です。収益に当たるので、NISA口座以外の口座では課税されます。

特別分配金は元本払戻金とも呼ばれるように、収益ではなく元本からの払い戻しになるため、課税されません。

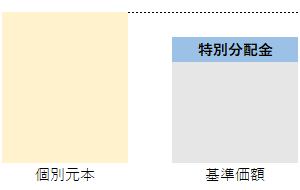

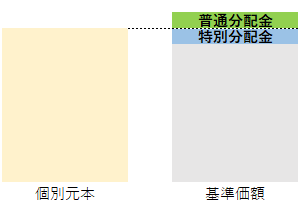

普通分配金と特別分配金(元本払戻金)の違いを示したのが図表1・2です。それ以外に、図表3のように分配金が普通分配金の部分と、特別分配金の部分に分かれるケースもあります。

また、同じ投資信託でも保有者によって個別元本(購入時の基準価額)が異なるため、同時期の分配金でも普通分配金になる人と特別分配金になる人が出てきます。

投資信託の分配金と口数の関係は?

投資信託に投資をすると、当初保有できる口数は

投資金額 ÷ 基準価額(1万口当たり)× 10,000

で計算されます。

たとえば、基準価額10,000円(1万口当たり)の投資信託を100万円購入すると、購入できた口数は100万口になります(手数料等は考慮せず)。

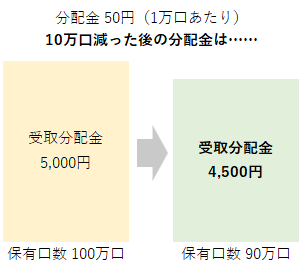

分配金は口数に応じて支払われますので、分配金が1万口あたり50円ですと、上記の例では5,000円の分配金を受け取れます(税金等は考慮せず)。

分配金を現金で受け取った場合は、保有する口数は分配金を受け取る前と変わりません。一方、分配金を再投資した場合は、再投資した分の口数が増えることになります。その後、1万口あたりの分配金の金額が変わらなければ、口数が増えた分だけ受け取る分配金も増えます。

次に、口数が減るケースについて見ていきます。

投資信託で口数が減るケース

保有している投資信託の口数が減るのは、その投資信託を一部売却した時です。無分配の投資信託から現金を得たい場合は、必要な額に応じて一部を売却して現金を調達します。分配金を受け取れる投資信託でも、分配金以上のお金が必要な場合は同じように一部を売却して現金を調達します。

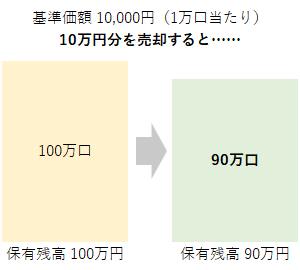

たとえば、図表4のように基準価額10,000円(1万口)の投資信託を100万円保有していて、そのうち10万円を売却すると、口数は100万口から90万口に減ります。

投資信託の残高は

(基準価額(1万口あたり)× 口数)÷ 10,000

で計算しますので、基準価額が変わらなければ、口数が減る分だけ保有残高が減ります。

また、分配金を出す投資信託では図表5のように、1万口あたりの分配金の額が同じであれば口数を減らした分だけ受け取れる分配金が減ることになります。

投資信託の分配金の効用

投資信託の分配金が、特別分配金のように元本から払い戻されたとしても、投資信託の保有口数は減ることがありません。分配金が出ても一部売却のように口数は減らないので、分配金の水準が変わらなければ、保有口数の減少による分配金額の減少は回避されます。

近年はNISAの影響で、「長期」「分散」「積立」による複利の効果を重視した無分配型の投資信託が選好されていますが、お金が必要な時には一部売却して資金を調達する必要があります。

分配金を出す投資信託なら口数を減らすことなく、受け取った分配金を貯めておくことで対処できるという効用が期待されます。複利の効果は無分配型の投資信託には劣りますが、「お金を受け取っても口数は減らない」という分配金の効用に注目して、分配金を出す投資信託にも関心を持たれてはいかがでしょうか。