現役証券アナリストの佐々木達也さんが、株式市場で注目度が高い銘柄の強みや業績、将来性を解説する本連載。第88回は、玩具やプラモデルの大手で古くから人気キャラクターの商品を手がけ、家庭用ゲームでも人気タイトルを多数抱えるバンダイナムコホールディングス(7832)をご紹介します。

- エンターテイメント事業を幅広く手がけるバンダイナムコHDは売上の約3割が海外

- 玩具やアミューズメント、コンテンツ配信などIPを展開する多彩な事業領域が強み

- 過去最高益を見込み3月には上場来高値。成長投資と株主還元へ前向きな姿勢に期待

バンダイナムコホールディングス(7832)はどんな会社?

バンダイナムコホールディングスは、グローバルでカードゲーム・玩具・菓子・プラモデル・フィギュアなどIP(知的財産)を生かした商品を展開するエンターテインメント事業です。

主な事業はキャラクターの玩具、カプセルトイ、カード、菓子・食品を展開する「トイホビーユニット」です。ガンダム、たまごっち、発掘恐竜チョコなどの人気商品を手がけています。

次いで、家庭用ゲームやネットワークコンテンツを手がける「デジタルユニット」です。「ELDEN RING」「ワンピース トレジャークルーズ」「ドラゴンボールZ ドッカンバトル」など人気タイトルを輩出しています。

その他、アニメーションなどの映像・音楽コンテンツを企画・製作する「映像音楽ユニット」、アミューズメント施設運営などの「アミューズメントユニット」、関連事業と5つのユニット群で構成されています。

中国やアジア、米国を中心に海外での展開も加速しており、売上高の約3割が海外向けとなっています。

同社は1950年に創業した玩具の萬代屋を祖とするバンダイ、1955年にアミューズメント事業を開始したナムコが2005年に合併して誕生しました。

ガンダムのプラモデルは日本国内のみならず、アジアなど海外でもファンが多い

Opasbbb / Shutterstock.com

有力なIPを広く展開し、育てる力に強み

バンダイナムコホールディングスの強みは、前述のような有力なIPを展開するための多彩な事業領域を持っている点です。例えば新規のIP商品の販売を企画した際に、それぞれ最適なタイミングや地域などがありますが、豊富なノウハウによりマーケティング戦略を進めることができます。

さらにIPの育成にも注力しています。例えばトイホビー事業では、大人向け商品やトレーディングカード、カプセルトイの展開を拡大し、アミューズメント事業との連携で公式ショップやイベントを通じてファンとのつながりを深めています。また、日本発IPだけでなく現地発IPや現地企業とのコラボレーションも積極的に行っていて、各地域でECの強化も進めています。

バンダイナムコホールディングス(7832)の業績や株価は?

バンダイナムコホールディングスの前期2025年3月期決算は売上高が前期比17%増の1兆2300億円、営業利益が98%増の1800億円と、ともに過去最高を見込んでいます。

主力のトイホビーユニットでは、ガンダムのプラモデルやフィギュアなど高単価商材、トレーディングカード、カプセルトイなどがグローバルで好調でした。デジタルユニットでは家庭用ゲームの「ELDEN RING」のダウンロードコンテンツ販売、「ドラゴンボール スパーキング! ゼロ」などの販売が伸びました。「ELDEN RING」は6月発売予定のニンテンドースイッチ2での新作リリースが発表されており、業績への寄与が期待されます。

4月4日の終値は4752円で、投資単位は100株単位となり、最低投資金額は約48万円、予想配当利回りは1.5%です。株主優待は毎年3月末時点の株主にこども商品券、アミューズメントチケット、グループの公式通販サイトで利用できるプレミアムポイントを保有株式数に応じて進呈しています。

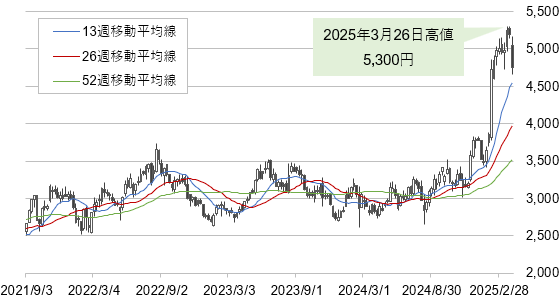

株価は中長期の上昇トレンドが続いており、3月26日に上場来高値5300円まで値上がりしました。その後はトランプ米大統領に追加関税を巡る市場の混乱で利益確定売りが先行しています。

ただ、4月から開始した2028年3月期までの中期計画では、IP価値最大化による企業価値の向上に取り組むとともに3年間で約6000億円を成長投資、株主還元に振り向けるとしており、持続的な成長への確度、自社株買いへの期待も高まっています。

また、相対的に関税の影響も受けにくいエンターテインメント関連株として、投資家の注目度が高まっています。全体相場の調整局面により、連れ安となった場合は、成長企業を安く買うチャンスと捉え、押し目買いが有望と考えています。