テーマ型ファンドとは、世間で話題となっているテーマに着目し、そのテーマに関連した銘柄に重点的に投資するファンドを指します。今回は、「R&Iファンド大賞」のカテゴリー分類に注目。その変遷から、テーマ型ファンドの歴史を覗いてみましょう。

「R&Iファンド大賞 2021」は79カテゴリー

先日の日経新聞に「R&Iファンド大賞 2021」(以下:ファンド大賞)の全面広告が載っていました。今回のファンド大賞では79のカテゴリーに分類し、それぞれ最優秀、優秀を選出しています。(最優秀のみ選出しているカテゴリーもあり)

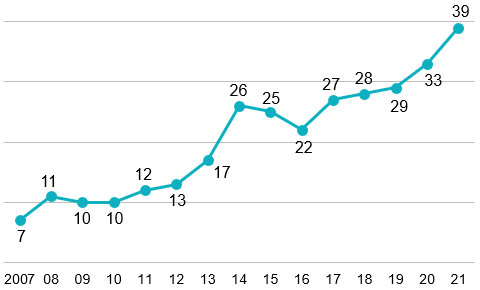

79というカテゴリー数に興味を持ち、この大賞がスタートした2007年からのカテゴリー数の変遷をまとめてみました。

(参照資料:R&Iのホームページに掲載されているニュースリリース)

79のカテゴリーは、大別すると以下の表のように5つに分かれます。

| 大分類 | カテゴリー数 | 備考 |

|---|---|---|

| 投資信託20年 | 5 | 過去20年間のシャープレシオで評価 |

| 投資信託10年 | 13 | 過去10年間のシャープレシオで評価 |

| 投資信託 | 39 | 過去3年間のシャープレシオで評価 |

| iDeCo・DC | 13 | |

| NISA | 9 |

この大分類の中で「投資信託(39カテゴリー)」に注目し、2007年からの変遷をみていきます。

カテゴリー数の変化

2007年~2021年まで各年のカテゴリー数は下表のようになります。

カテゴリー数は直線的に増えている訳ではなく前年に比べて減っている年(2015、2016)もあります。ただ、2007年と比べると2021年は5倍以上にカテゴリー数が増えています。

2007年~2021年までのカテゴリー変遷

2007年 7カテゴリー

2007年ファンド大賞開始時のカテゴリー数は「国内株式」「国内中小型株式」「外国株式」「外国債券」「外国債券毎月分配」「アジア・オセアニア株式」「外国REIT」の7つでした。

2008年 11カテゴリー 前年比+4

内訳は「国内債券」「国内REIT」「中国関連株式」「エマージング債券」「資源国債券」「国内SRIファンド」の6つ増と「外国債券毎月分配型」「アジア・オセアニア株式型」の2つ減。

2009年 10カテゴリー 前年比-1

内訳は「地域特化型債券型」1つ増と「エマージング債券型」「資源国債券型」の2つ減。

2010年 10カテゴリー 前年比±0

内訳は「エマージング債券型」が1つ増「地域特化型債券」1つ減。

2011年 12カテゴリー 前年比+2

内訳は「インド型株式」「エマージング株式マルチカントリー」の2つ増。

2012年 13カテゴリー 前年比+1

内訳は「オーストラリア・ニュージーランド債券」の1つ増。

また、「国内SRIファンド」が「国内SRI・環境関連」に変更?

2013年 17カテゴリー 前年比+4

内訳は「アジア株式マルチカントリー」「ブラジル・ラテンアメリカ株式」「ロシア・東欧株式」「ハイ・イールド債券」の4つ増。

また、「エマージング株式マルチカントリー」が「エマージング株式マルチリージョナル」に変更?

2014年 26カテゴリー 前年比+9つの大幅増

内訳は「北米株式」「欧州株式」「資源関連株式」「インフラ関連外国株式」「医療・バイオ関連外国株式」「北米債券」「欧州債券」「アジア債券」「ブラジル・ラテンアメリカ債券」の追加です。

また、「エマージング債券」が「エマージング債券マルチリージョナル」に変更?

2012年から2014年は増加の一途をたどっています。

2015年 25カテゴリー 前年比-1

内訳は「外国債券円ヘッジ」の1つ増。「医療・バイオ関連外国株式」「欧州債券」の2つ減。

2016年 22カテゴリー 前年比-3

内訳は「医療・バイオ関連外国株式」が1つ増。「ブラジル・ラテンアメリカ株式」「ロシア・東欧株式」「資源関連外国株式」「ブラジル・ラテンアメリカ債券」の4つ減。

2015、2016年は2年続けて減少しました。

2017年 27カテゴリー 前年比+5

内訳は「外国REIT」が「グローバルREIT」と「北米REIT」に分かれ1つ増。「ブラジル・ラテンアメリカ株式」「ロシア・東欧株式」「ブラジル・ラテンアメリカ債券」3つが復活し「オーストラリア・ニュージーランド株式」の追加による4つ増。

2018年 28カテゴリー 前年比+1

内訳は「資源関連外国株式」の1つ増。

また、「ハイ・イールド債券」が「北米ハイ・イールド債券」に「国内SRI・環境関連」が「国内ESG」に変更?

2019年 29カテゴリー 前年比+1

内訳は「バランス比率変動」の1つ増。

2020年 33カテゴリー 前年比+4

内訳はバランス型が「債券中心」「標準」「株式・REIT中心」と3つ増、バランス比率変動も「債券中心」「標準」「株式・REIT中心」が3つに細分化され2つ増。「テクノロジー関連外国株式」も追加されて合計6つ増。「ロシア・東欧株式」「資源関連外国株式」の2つ減。

2021年 39カテゴリー 前年比+6

内訳は「国内株式」と「外国株式」がそれぞれ「コア」「グロース」「バリュー」「高配当」の4つに細分化され6つ増。「北米株式」も「コア」「グロース」2つ分かれ1つ増。「国内株式テクノロジー関連」「外国ESG」「外国債券アンコンストレインド円ヘッジ」が追加され合計10増。「オーストラリア・ニュージーランド株式」「ブラジル・ラテンアメリカ株式」「ブラジル・ラテンアメリカ債券」「アジア債券」の4つ減。

2020年以降はカテゴリー細分化による増加が目立ちます。また、かなり前からあったバランス型が2019年に追加になったのは意外でした。

以上が2007~2021年の「R&Iファンド大賞」のカテゴリー数の変遷です。

まるで、テーマ型ファンドの栄枯盛衰を見ているようです。